このたび、株式会社CREAVEは、SNSマーケティングご担当者様・企業の広報ご担当者様向けに、生成AIを活用した最新SNS活用術を解説するセミナー『SNSにおける生成AIの活用法:事例とコンテンツ作成術を解説』を3月25日(月)に開催しました。本記事では、登壇内容をレポート形式でお届けします。

■ このレポートでわかること

- 生成AIの進化がSNSマーケティングにもたらす影響

- コンテンツ制作や投稿企画における生成AIの実践的な活用方法

- 企業アカウントでの導入事例と成果につながった工夫

目次

■ 開催趣旨

本セミナーでは、SNSマーケティングご担当者様・企業の広報ご担当者様向けに、注目度が高まる「生成AI」を活用したSNS運用の実践ノウハウを共有しました。

SNS領域で300社以上の支援実績を持つ弊社が、SNSアカウントでの投稿制作やビジュアル制作の現場で、実際に生成AIがどのように活用されているかを具体的な事例とともに解説。マーケティング現場に即した「すぐ使える活用アイデア」や「制作工数削減のコツ」を、ステップごとの実演形式でご紹介しました。

■ 登壇者紹介

株式会社CREAVE(クリーブ)

SNS運用グループ マーケター 小又 紗耶加

大学卒業後、広告制作会社でプロデューサーとして広告やパッケージなどのビジュアル制作に携わる。

現在は株式会社CREAVEで、企業のSNS運用に携わり、戦略から制作まで幅広く担当。

簡単に弊社CREAVEについてご紹介させていただいた後、生成AIが注目されている背景やSNSにおける具体的な活用方法、実際の企業導入事例までをわかりやすく解説いたします。

CREAVE(クリーブ)とは

弊社は株式会社ガイアックスの100%子会社で、スナップマート株式会社から今年2月に株式会社CREAVEに社名を変更いたしました。

SNSコンサルティング事業、クリエイターマーケティング事業、ストックフォト事業といった3つの事業を軸に展開しております。本日は1番目のSNSコンサルティング事業を中心にご説明させていただきます。

コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に、SNSマーケティング、クリエイターマーケティングの領域で幅広く支援実績がございます。マーケティング領域での支援企業数は300社以上、ストックフォトの購入登録企業数は、700社以上ございます。

生成AIが注目されるようになった理由

近年、SNS運用やクリエイティブ制作の現場で急速に存在感を高めている「生成AI(Generative AI)」。実際に、企業の広告やSNSキャンペーンにも導入が進み、その活用範囲は広がり続けています。本記事では、生成AIが今なぜ注目を集めているのか、その背景と活用事例を交えてご紹介します。

■ 話題となった生成AI活用事例

1. 株式会社伊藤園社のテレビCM:日本初「AIタレント」の起用

日本で初めて、生成AIで作られた“架空の人物”をタレントとして起用したテレビCMが話題に。また、パッケージデザインのベースとなる画像もAIで生成されており、デザイナーがそれをブラッシュアップして完成させるという手法が取られました。

2. パルコのファッション広告:すべてをAIで構成

実際の撮影は一切行わず、人物・背景・グラフィック・音楽・ナレーションまで、すべて生成AIによって制作。最先端のビジュアル表現として、SNS上でも話題を呼びました。

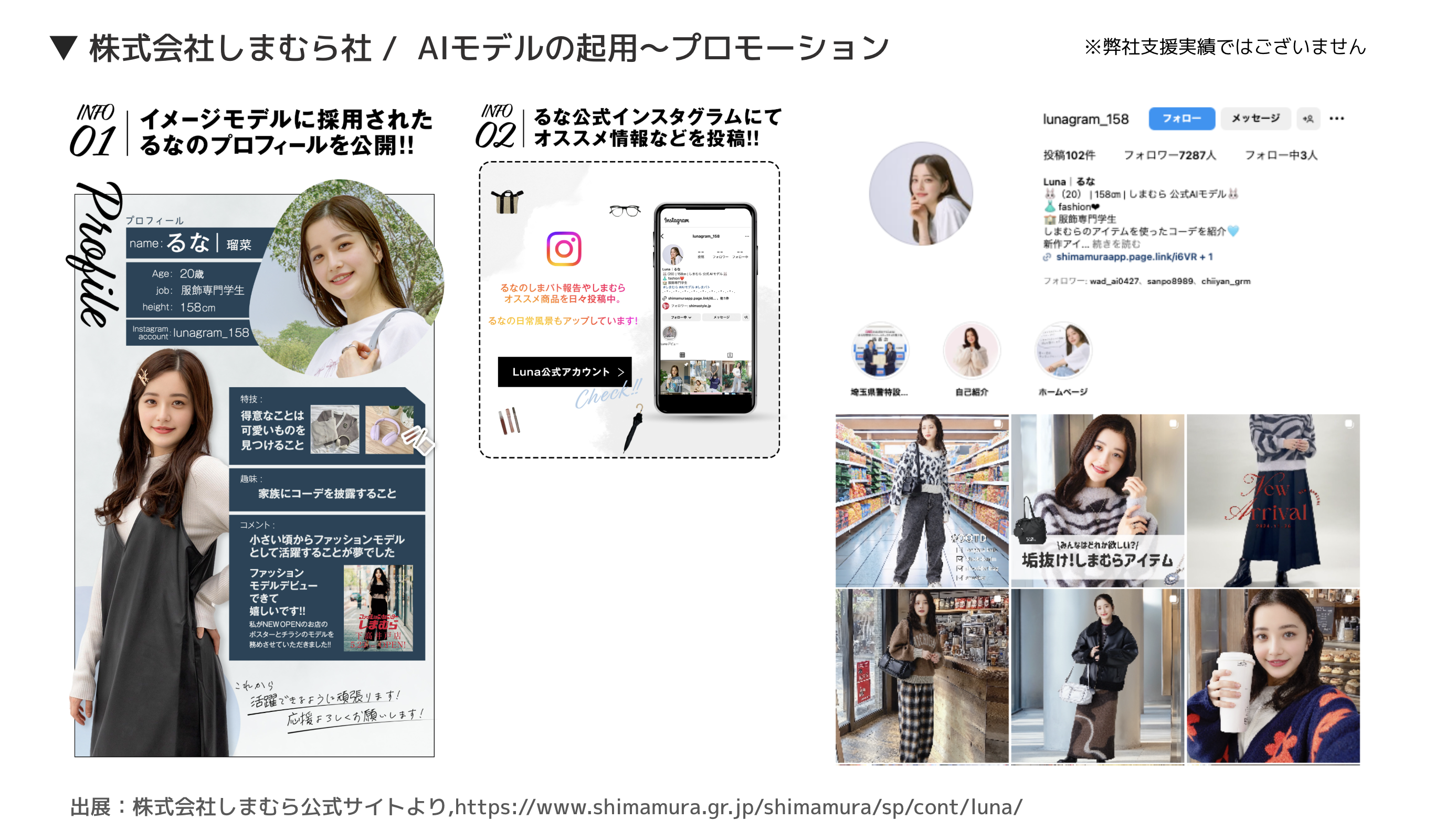

3. 株式会社しまむら社 × AIモデル「ルナ」:若年層を狙ったSNSプロモーション

AIモデル「るな」を起用したプロモーションにより、従来よりもスピーディーな販促が実現。10〜20代のファン層との接点を増やし、SNS上でのエンゲージメント向上にもつながりました。若年層に親しみやすいビジュアルで、SNSを中心に情報を発信しています。

■ そもそも生成AIとは?

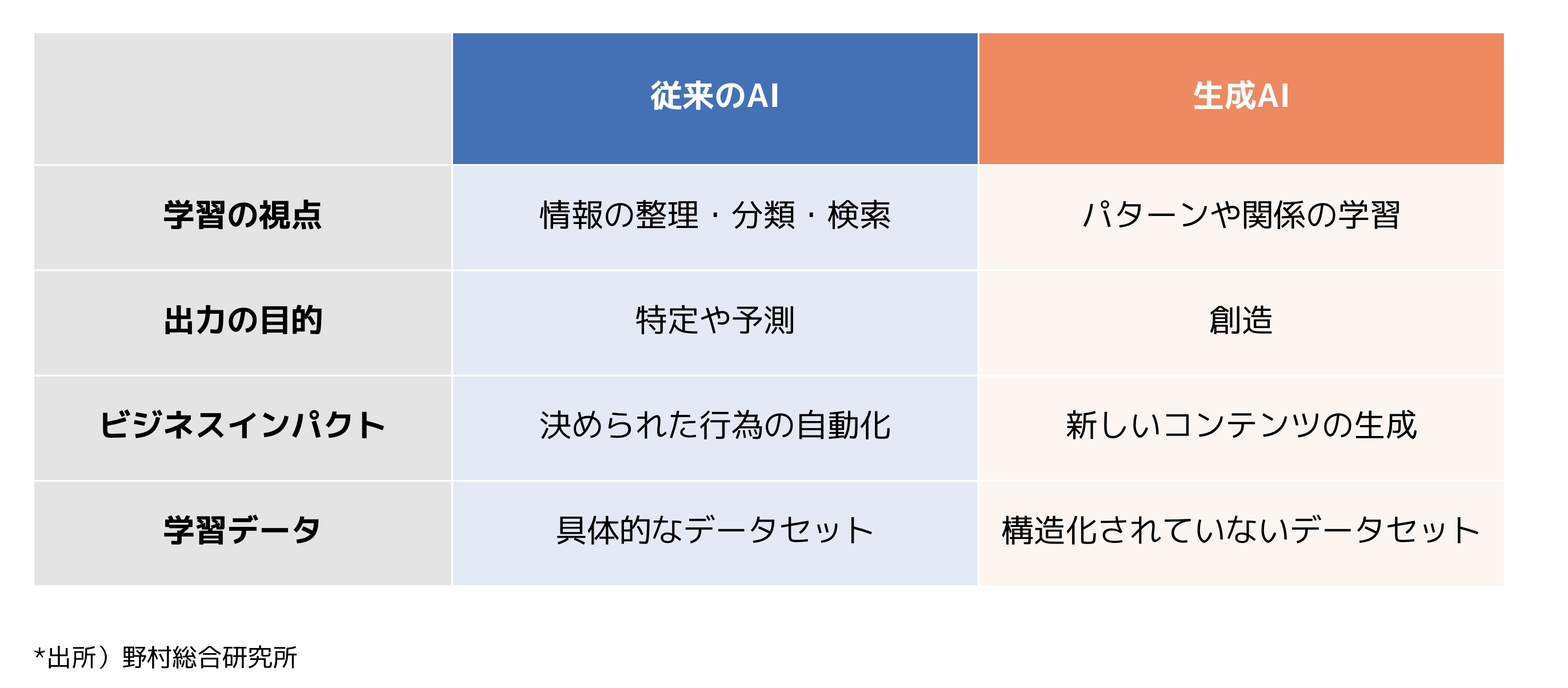

生成AI(Generative AI)とは、テキストや画像、音楽などの新しいコンテンツを“ゼロから”生み出す人工知能のこと。

- 従来のAI:既存データの整理や、自動化された処理が中心

- 生成AI:新しいアイデアや表現を創出できる“クリエイティブAI”

SNS運用においても、投稿画像の生成やコピーライティング、コンテンツの企画出しまで幅広く活用されています。

■ 生成AIが注目される4つの理由

では、なぜここまで生成AIが多くの企業や現場で注目されるようになったのでしょうか?ここでは、SNS運用やマーケティングの現場で実感されている“注目の理由”を4つに分けて整理してみましょう。

1. 精度の向上

AIの進化により、生成される画像やテキストのクオリティが大幅に向上。質問に対する回答の精度、出力される文章表現の自然さ、入力した条件にあった画像など、出力されるものがビジネスでも使えるレベルまで向上しています。

2. 学習量の拡大

AIが学習できる情報量が飛躍的に増加し、複雑な指示にも柔軟に対応。高度なアウトプットも短時間で実現可能になっています。

3. スピードの速さ

テキストや画像の生成にかかる時間が大幅に短縮。スピードが求められるSNS投稿や広告施策において、非常に有効です。

4. 使いやすさの向上

手軽に使うことができ、特にマニュアルなどを見なくても、条件を入力して、コンテンツ生成が可能に。複雑な操作や専門知識が不要で、直感的なUIで、誰でも簡単にAIによるコンテンツ制作ができるのも、急速に普及が進んでいる理由のひとつです。

生成AIを活用するメリット・デメリット

生成AIは、クリエイティブの現場やSNS運用に革新をもたらす技術として注目されていますが、実際に業務に取り入れる際には、メリットだけでなくリスク面も正しく理解しておくことが大切です。

ここでは、生成AIの活用における代表的なメリットとデメリットを4つずつご紹介します。

■ 生成AIのメリット

1. 先鋭的でユニークな印象を与えられる

生成AIは、人の手ではなかなか生み出せないような、独自性のあるビジュアル表現を可能にします。商品やサービスの世界観を印象的に伝えたい場面で、とても大きな武器になります。

2. さまざまなトンマナに対応できる

生成AIは、表現のテイストや雰囲気(トンマナ)を柔軟にコントロールできます。ブランドやターゲットに合わせて、ナチュラル・かわいい・上品・ミニマル…など、幅広い演出が可能です。

3. 修正・変更が臨機応変に対応できる

従来の制作では工数がかかっていた修正作業も、生成AIならテキスト指示だけで即座に変更可能。作業のスピードアップと、柔軟な対応力の両立が図れます。

4. コスト・工数の削減ができる

撮影やデザイン作業をAIが代替してくれることで、制作コストや人的工数を抑えることが可能に。限られた予算や少人数チームでも、十分なクオリティを実現できます。

■ 生成AIのデメリット

1. 著作権やライセンスに注意が必要

使用するツールや生成物には著作権や利用規約の制限がある場合があります。「商用利用不可」「クレジット必須」など、条件はツールごとに異なるため、必ず事前に確認が必要です。

2. 倫理的懸念がある

AIは、過去のデータをもとに学習しているため、差別的・偏見的な表現が出力される可能性もあります。そのまま使うのではなく、必ず人の目によるチェックが欠かせません。

3. 精度に限界がある

生成されるコンテンツのクオリティは高まっている一方で、意図とは異なる出力や不自然なディティールが含まれることも。例えばマクドナルド社の事例では、動画に登場する人物の指が“6本に見える”といったケースが話題になりました。

4. 情報利用に注意

一部ツールでは、ベータプログラムの一環として、入力したテキストやプロンプトがAIに収集・活用される場合があります。機密情報や社外秘の内容は入力せず、利用規約のチェックを徹底する必要があります。

デメリットだけを見ると「ちょっと不安かも…」と感じる方もいるかもしれませんが、実際には使う前にポイントをしっかり押さえるだけで、安全かつ効果的に活用できるツールです。生成AIの可能性をうまく引き出すためには、「ツールの性質を理解して、目的に応じて正しく使う」ことが何より大切。メリットと注意点をバランスよく理解して、ぜひ現場でも活用してみてください。

SNSにおける生成AI活用術

ここからは、実際のSNS運用の現場でどのように生成AIが活用されているのか、その具体的な手法と事例をご紹介します。今回は特に「画像生成」にフォーカスし、現場で即活用できる実践的なテクニックを5つのカテゴリに分けて解説します。

■ 生成AIでできる画像活用の5つの手法

- オブジェクトの追加・削除・変更

- 背景の変更・合成

- ゼロからの画像生成

- 写真やイラストのトーン変更

- 手書きイラストの変換(写真 or デジタルイラスト)

■ 事例①:撮影画像の修正・拡張

実際に弊社で撮影した素材に対し、生成AIを用いて修正を加えた事例をご紹介します。

- 背景の自然な拡張

- 右側のリンゴを“半分→1個丸ごと”に修正

- 左側のリンゴは、もともと存在しないものを“ゼロから生成”

これらの修正において、デザイナーが行ったのは「テキスト指示を入力しただけ」。従来であれば、塗りつぶし・合成・マスク処理など複数ステップを要していた作業が、生成AIの導入により工数が1/2〜1/3に短縮されました。

■ 事例②:オブジェクトの追加

SNS投稿用の画像で、「もう少しお米の量を増やしたい」という要望があった事例です。生成AIに「ここにお米を入れたい」と入力すると、複数パターンのAI生成画像が提示され、その中から最もイメージに近いものを選択し、自然な合成が完了しました。背景とのなじみや光の入り方も自然で、クオリティは非常に高い仕上がりとなりました。

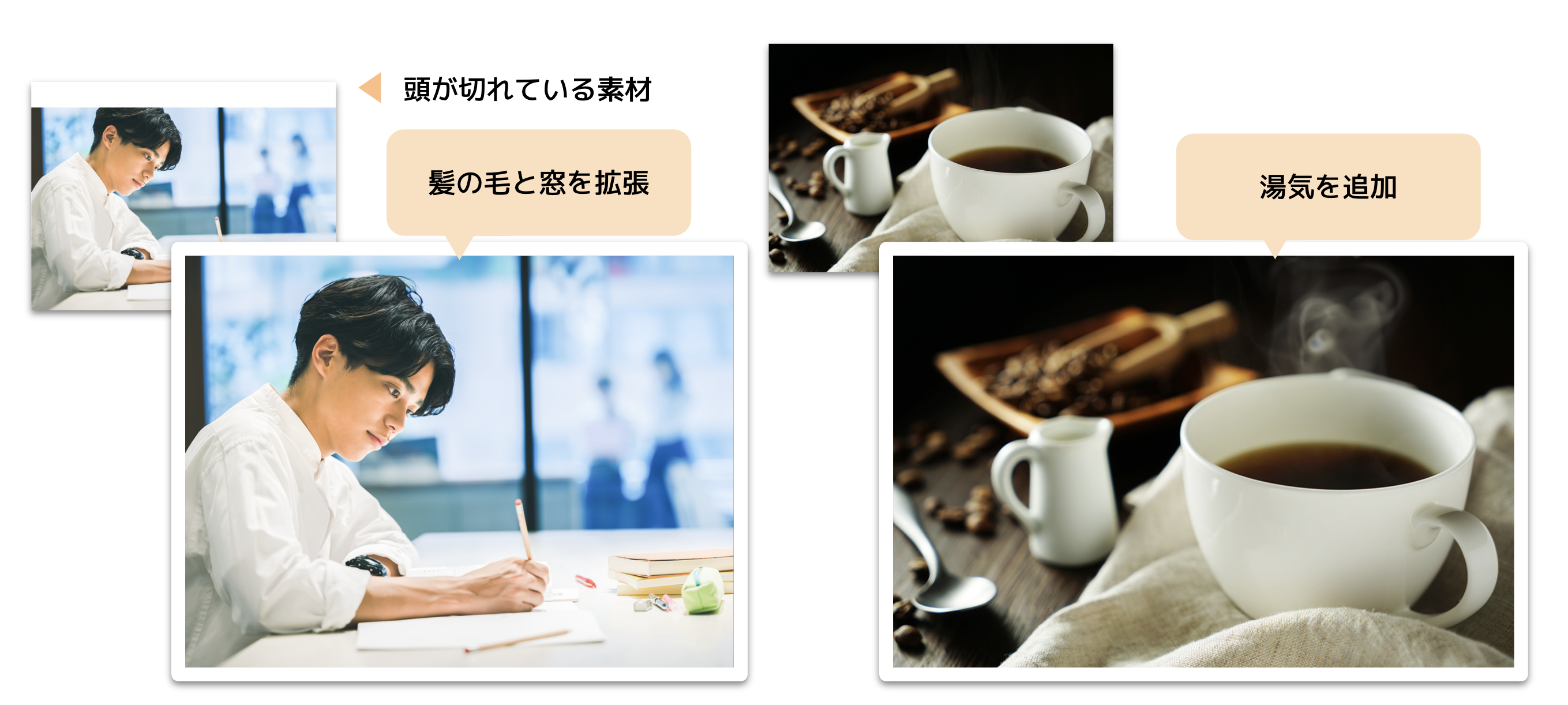

■ 事例③:背景の補完

「頭が切れている」「余白が足りない」といった過去の撮影素材も、生成AIを使えば自然に補完・拡張できます。また、温かい飲み物に湯気を加えるなどの微調整にも活用可能で、ビジュアルの完成度をワンランク上げることができます。

■ 事例④:背景の変更

例えば、人物写真の背景を「屋外 → 室内」に変えたい場合、「室内背景に変更して」とテキスト入力するだけで、複数の室内パターン画像が自動生成されます。その中から最適なものを選び、さらに調整を加えることで、影やライティングまで自然に整った画像に仕上がります。

■ 事例⑤:ゼロからの画像生成

生成AIは、存在しない素材を1から作ることも可能です。たとえば「アジア人女性・20代・口元アップ」などと指示することで、リップ商材などに使える表情カットを生成することができます。

また、背景のみAIで生成 → 商品や文字を合成して投稿画像を制作するといった活用法も増えてきています。

ここまでは画像に関する活用術をご紹介しましたが、生成AIの力はそれだけではありません。以下のような領域でも応用が進んでいます。

- ペルソナ設計

- ユーザーインサイトの抽出

- 投稿企画案のアイデア出し

- 構成案や導線の設計 など

SNS運用のあらゆるプロセスにおいて、生成AIはクリエイターの“発想と実行”をサポートする強力なツールとなりつつあります。

生成AIを活用したSNSコンテンツ企画の実践ステップ

ここまでは主に画像生成に関する内容をご紹介してきましたが、実は生成AIの活用範囲は「投稿ビジュアルの制作」だけにとどまりません。

ここからは、SNSコンテンツの企画段階における生成AIの活用方法について、実際のステップを追いながら解説していきます。

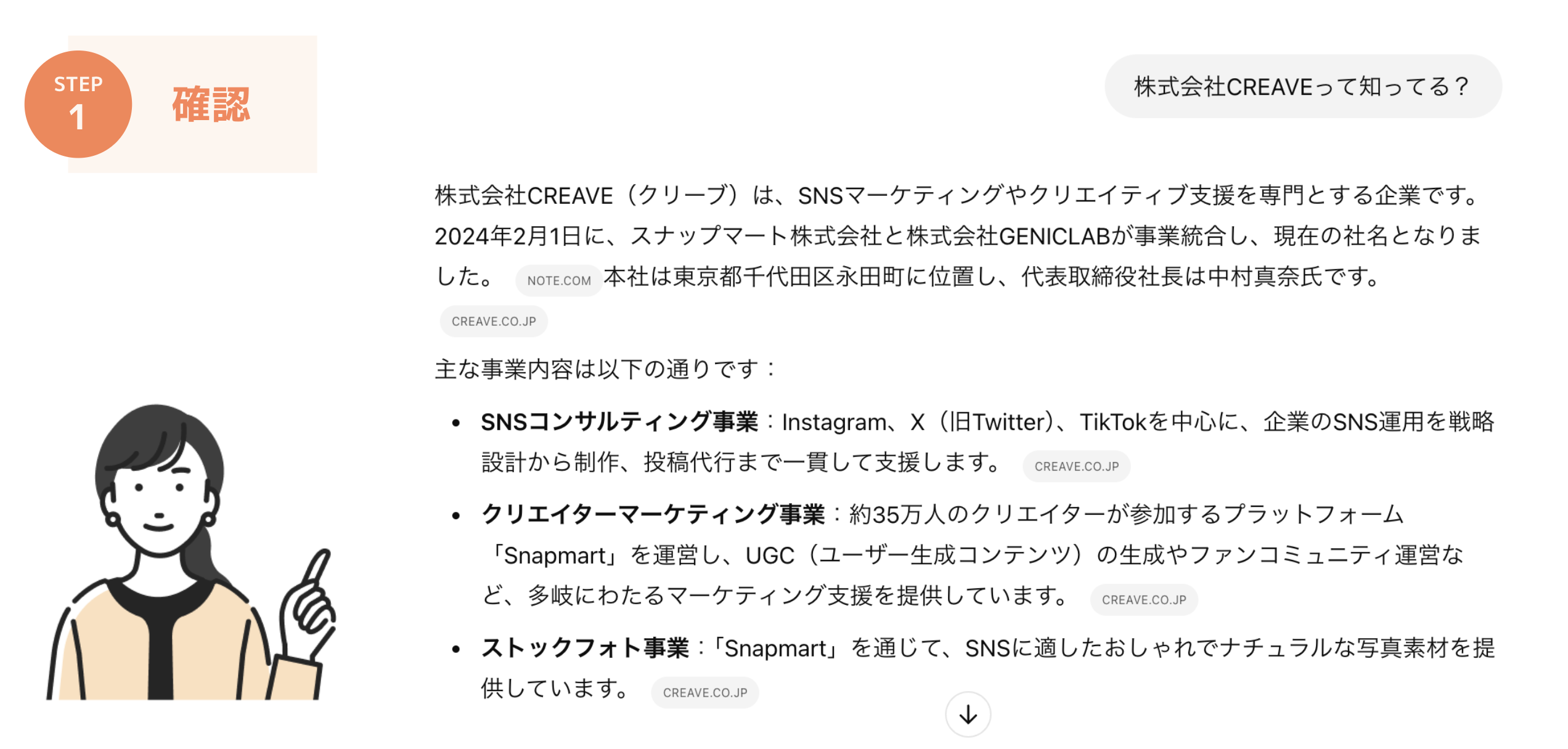

■ ステップ① 情報の確認(AIに土台情報を伝える)

まずは、AIがベースとなる情報を理解できているかを確認します。たとえば、「株式会社CREAVEって知ってる?」と聞いてみると、AIが概要を返してくれます。

その情報が不十分であれば、「この情報も覚えておいてね」と追加で詳細な説明を与えることで、AIがより正確に理解した状態に整えることができます。この“事前の土台づくり”が、AIのアウトプット精度に大きく影響します。

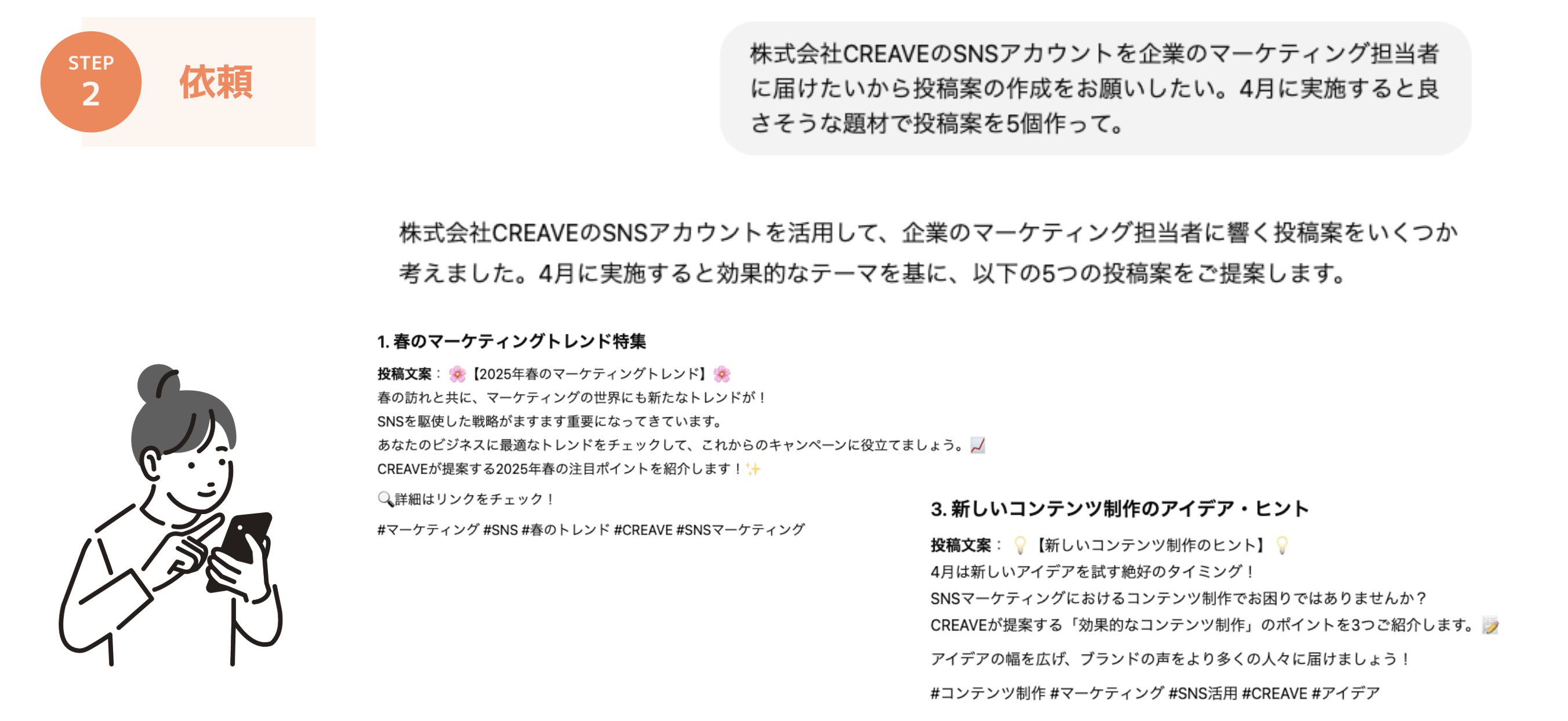

■ ステップ② 依頼(具体的な指示を出す)

土台情報を覚えさせたら、次は具体的な依頼フェーズです。今回は、「CREAVEのSNSアカウントを企業のマーケティング担当者に届けたい」という目的を前提に、次のような指示を出しました。

「4月に実施すると良さそうな投稿案を5つ出して」

このとき、想定するペルソナやターゲット属性も合わせて伝えると、より目的に沿った投稿案が生成されやすくなります。すると、数分のうちに5つの投稿アイデアがAIから提示される、という流れになります。

■ ステップ③ 選定・ブラッシュアップ(案を取捨選択・再生成)

AIが出してくれた案をそのまま採用するのではなく、ここで“人の目”が入ります。

- 良さそうなものをそのまま使う

- ハマらないものは「別案をもう5つ出して」と追加指示

- 一部をベースに「この案を深掘って」と再生成依頼

といったように、AIから出たアイデアをブラッシュアップする作業を行います。

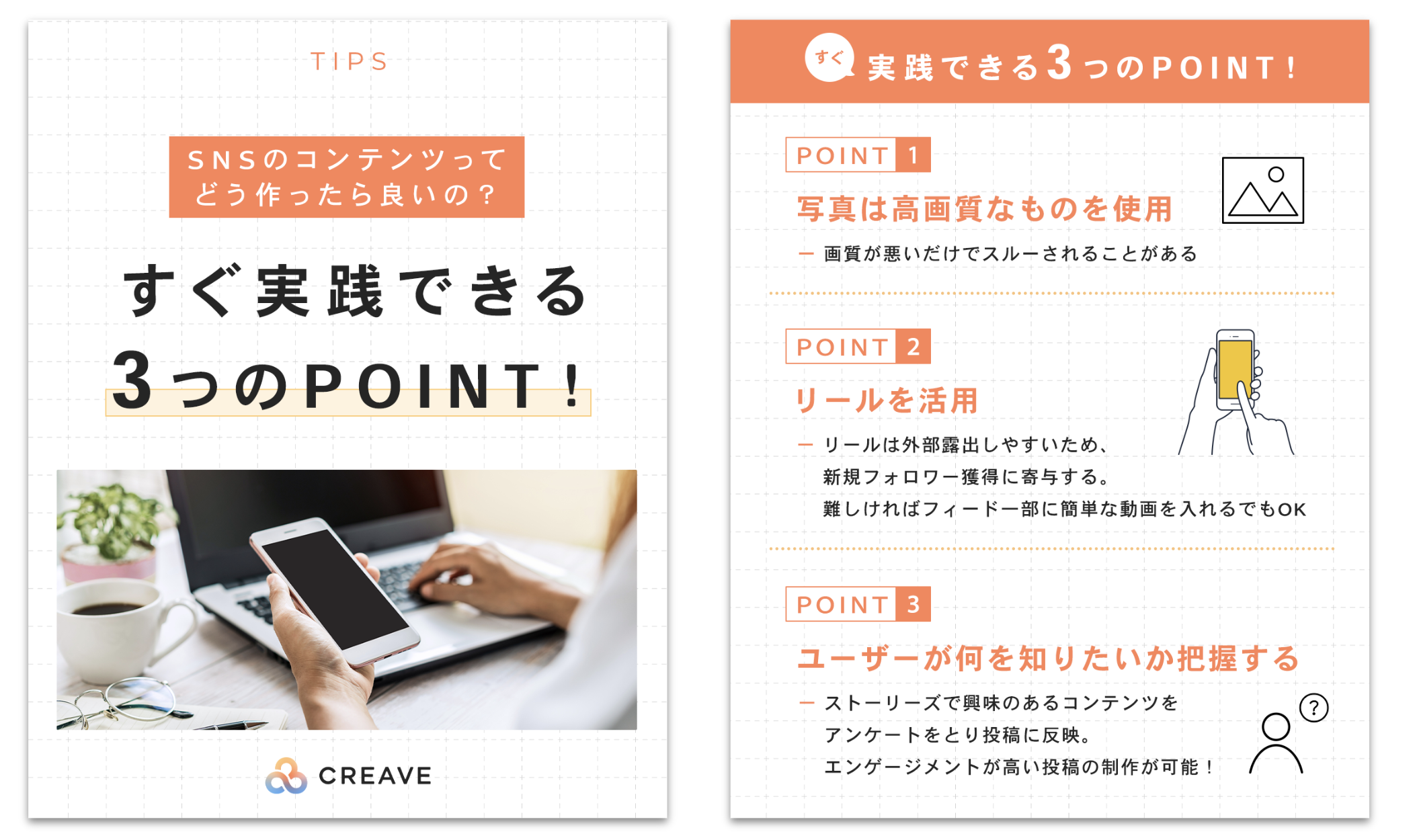

今回は5つの案の中から、「新しいコンテンツ制作のヒント」といった3つ目の案を選定。実際に、それをもとにSNS投稿として落とし込んだのがこちらです。

■ 生成AIが“ベース”、人が“仕上げる”という考え方

生成AIが生み出すアイデアは、あくまで“ベース素材”のようなもの。そこに情報の整合性チェックや、ユーザーとのコミュニケーション視点の追加など、人の企画力を掛け合わせていくことで、最終的にクオリティの高い投稿へと仕上がります。

たとえば…

- 投稿で扱うテーマの正確さは?

- 表現は楽しい?面白い?興味を引く?

- ユーザーとどうコミュニケーションをとる?

こうした視点は、やはり人間の「プランナー力」や「企画力」がカギになります。

CREAVEで生成AIを活用したSNS運用事例

ここからは、実際にCREAVEがご支援している企業様のSNSアカウントにて、生成AIを活用して制作したリアルな投稿事例をご紹介します。投稿の企画・制作・ユーザーとのコミュニケーションにおいて、生成AIがどのように貢献しているのかが見えてきます。

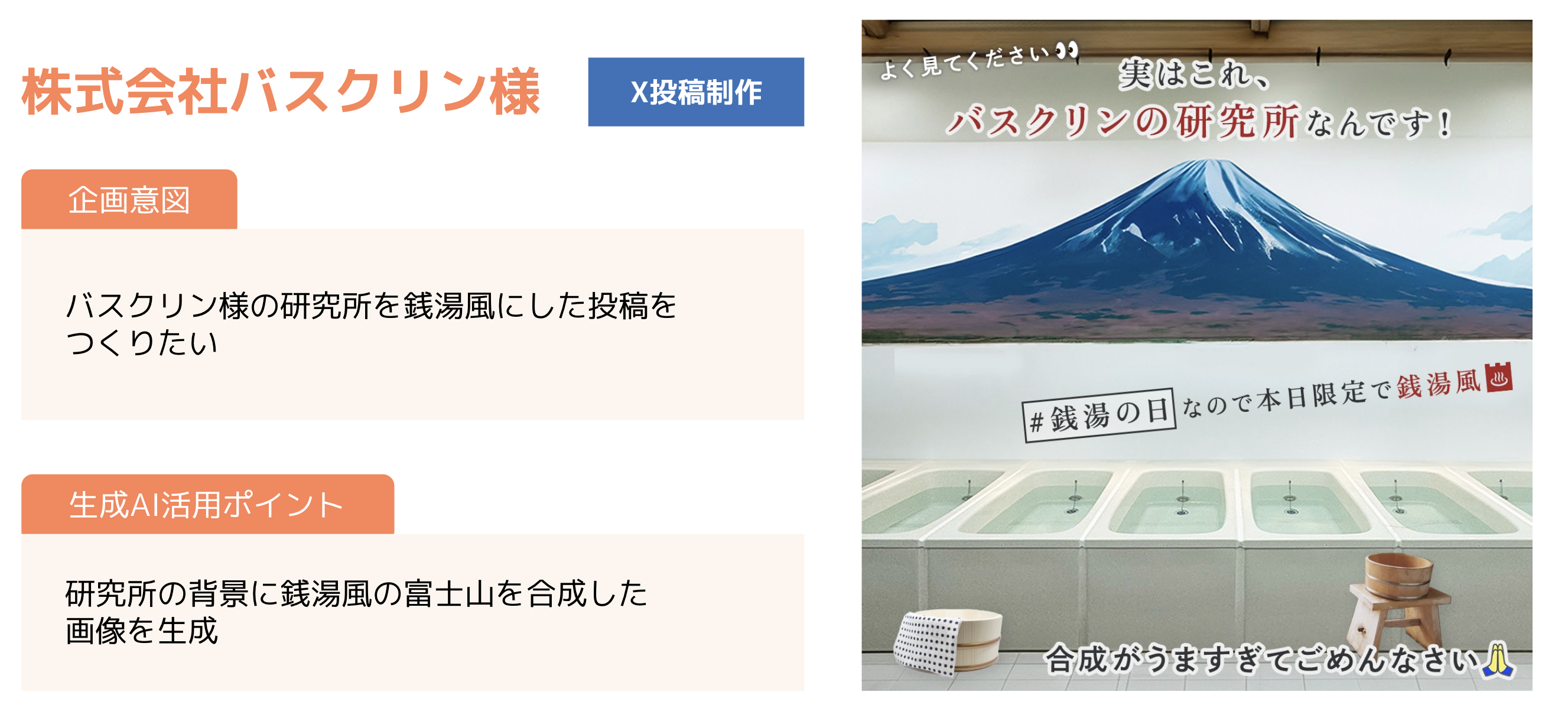

■ 生成AIを活用したSNS運用事例①:株式会社バスクリン様

投稿の企画段階で、“Xの投稿風”に見えるような演出を加えたいというリクエストがあり、プランナーが「入浴剤を上から垂らしているような画像を作りたい」と提案。デザイナーが生成AIを用いて、入浴剤(ソフレ)を注ぐようなエフェクトを画像上に追加しました。

完成した投稿に対し、ユーザーからは…

- 「私のタイムラインではシロルさんにかかってました😂」

- 「注がれた先でお花が咲いてました🌸」

などの遊び心あるコメントが寄せられ、ユーザーとの双方向のコミュニケーションが自然に生まれた好事例となりました。

また、社内の研究所を「銭湯風」にアレンジしたいというアイデアがありました。その背景に富士山の画像を生成AIで合成したところ、あまりにリアルな仕上がりに。投稿では、合成であることを注釈で伝えつつも、自然で臨場感のある演出が可能になりました。

■ 生成AIを活用したSNS運用事例②:カゴメ株式会社様

次にご紹介するのは、カゴメ様の事例です。過去に撮影された正方形の画像をInstagram投稿で活用したいものの、縦長サムネイルに合わせたサイズ感が足りないという課題がありました。

そこで、画像の上部や足元、背景の一部を生成AIで自然に補完。人物の上半身や足りない机などが違和感なく生成され、正方形の写真素材を今のSNSトレンドに合った縦長のサイズへと再構築することができました。

また、ユーザーとのエンゲージメントを高めるためにクイズ形式の投稿を実施。実際に存在するのは左上の「にんじんジュース」だけで、他3つのパッケージはすべて生成AIで作成した“存在しない商品”でした。

この投稿により、通常以上のインプレッション数を獲得し、クイズを通じたコミュニケーション設計にも成功。「生成AIならではの新しい表現」によって、投稿の企画の幅が広がった好事例となりました。

これまでこのような対応はデザイナーのスキルを前提とした業務であることが一般的でした。しかし、生成AIの普及により、非デザイナーの担当者でも一定レベルのクリエイティブ制作が可能となり、対応の幅が着実に広がりつつあります。

この変化は、今後のSNS運用において非常に有効であり、表現力とスピードを両立させる手段として、大きな活用価値があると考えています。

■ 導入事例:まとめ

今回ご紹介した事例からもわかるように、生成AIの活用はSNS運用におけるさまざまな課題を解決し、新しい可能性を広げるツールとして、確かな手応えを見せ始めています。

ビジュアル制作においては、従来の手法では難しかったユニークで表現力の高いクリエイティブの実現が可能となり、さらに投稿企画の幅も広がることで、ユーザーとの新しいコミュニケーションの形が生まれています。

また、制作プロセスにおいても、生成AIの導入により従来かかっていた工数の大幅な削減が実現。スピーディーかつ柔軟なSNS施策の運用を支える強力なパートナーとなりつつあります。

今後も、生成AIを上手に取り入れることで、SNS上でのブランド体験やユーザーとの関係性をより豊かに、そして活発にしていくことができるでしょう。

CREAVEのSNS支援プランのご紹介

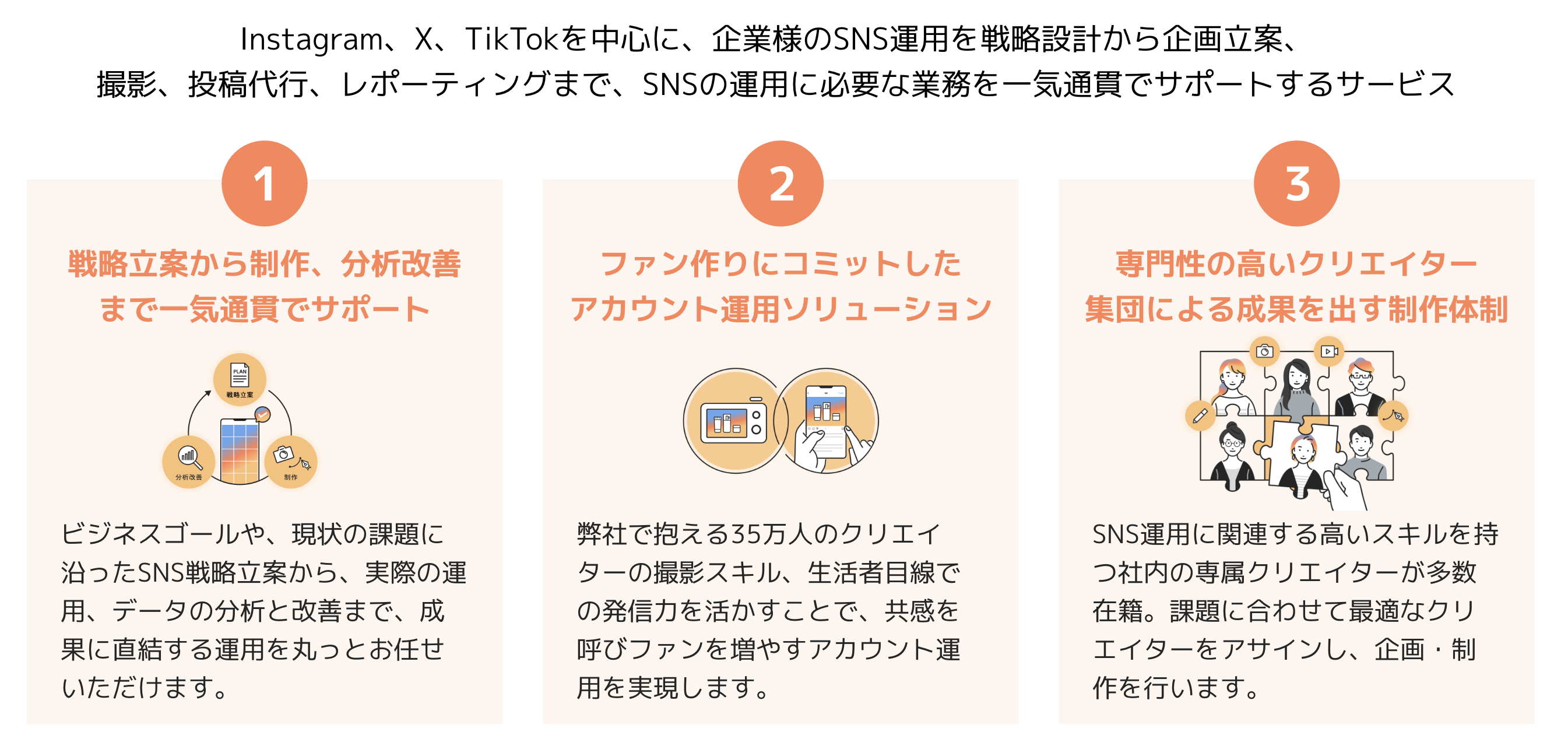

ここからは、弊社CREAVEが提供しているSNSマーケティング支援サービスの3つのプランについてご紹介します。「何から始めればいいかわからない」「リソースが足りない」「もっと成果につなげたい」そんな課題に対して、戦略から実行までをフルサポートしています。

■ 1. SNSアカウント運用プラン

戦略立案・投稿制作・データ分析まで、SNS運用を一括でご支援するプランです。アカウントの立ち上げからグロースまで、成果に直結する運用体制を構築し、一気通貫でサポートいたします。

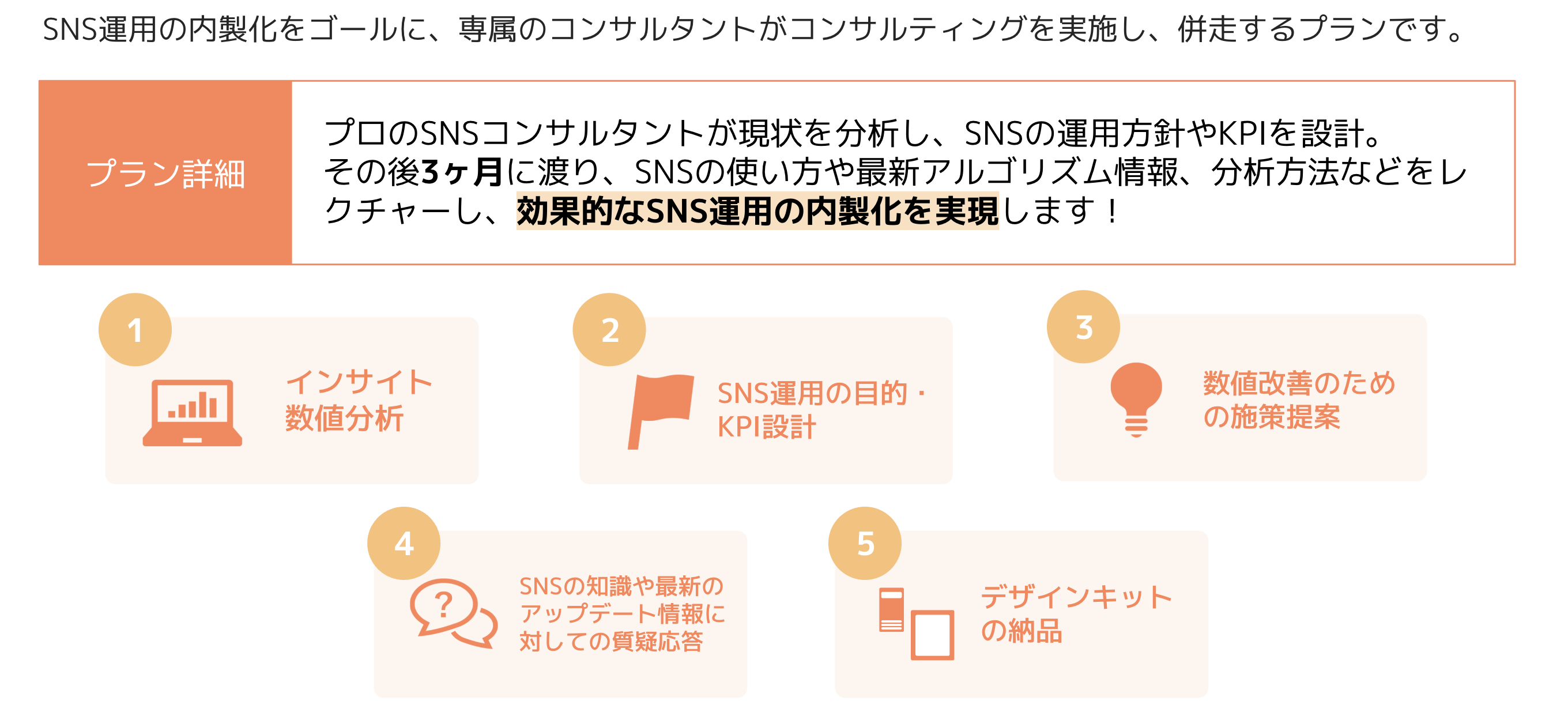

■ 2. SNSコンサルティングプラン(内製化支援)

「社内でSNSを回していきたい」「ノウハウを蓄積したい」という企業様向けに、運用内製化をゴールとしたコンサルティング支援をご提供しています。弊社コンサルタントが並走し、戦略設計から投稿の型化・分析の観点まで、チームに伴走するかたちでの支援が可能です。

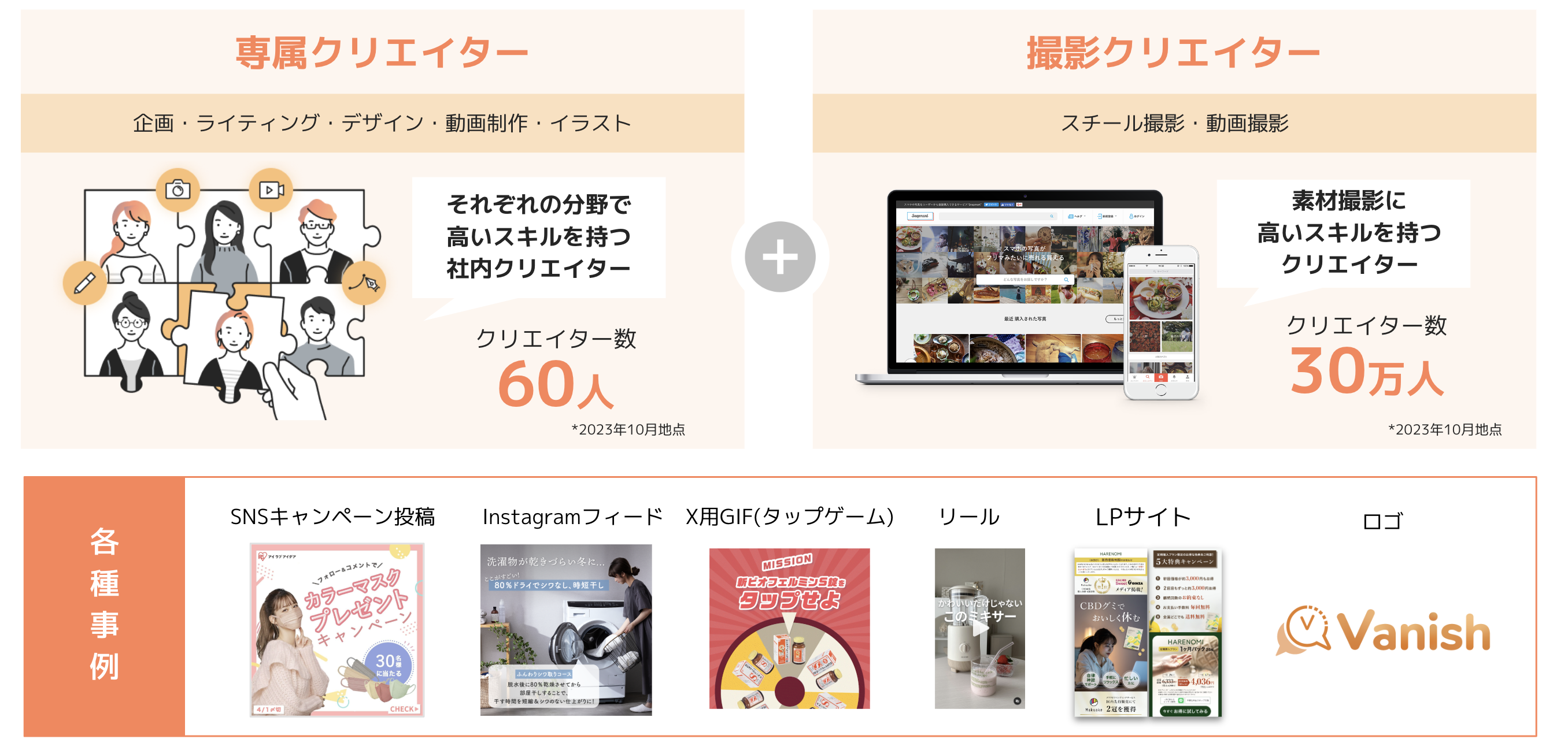

■ 3. クリエイティブ制作プラン

SNSを中心とした各種ビジュアル制作にも対応しています。バナー/イラスト/動画サムネイル/LP/チラシなど、媒体に合わせた多彩なクリエイティブを制作。「一部だけ依頼したい」「スポットで頼みたい」というご要望にも柔軟に対応いたします。

- SNSマーケティングに課題をお持ちの方

- SNS運用をはじめたいが、社内にノウハウ・リソースがない方

- すでに運用しているが、戦略が定まっておらず効果を感じられない方

- 分析をもとに改善をしたいが、どうしたらいいかわからない方

- 効果的なSNSマーケティングをおこないたい方

こうした課題を感じているご担当者様は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。貴社の目的や状況に合わせて、最適なSNSマーケティング戦略をご提案させていただきます。

セミナーのまとめ

ここまでSNSにおける生成AIの活用について、全体像から具体的な事例、活用方法までを幅広くご紹介してきました。最後に、本セミナーでお伝えした3つの重要なポイントを整理し、今後の活用のヒントとしてまとめます。

■ まとめ①:生成AIを活用したクリエイティブが増えてきている

生成AIは、データのパターンや構造を学習し、新たなアウトプットを生み出す技術です。その特性から、画像生成・コピー制作・企画案出しなど、表現が求められるクリエイティブ領域と非常に相性がよく、実際に活用される場面が増えています。

■ まとめ②:SNS運用における生成AIの活用はメリットが多いが、注意が必要

生成AIを活用することで、唯一無二のクリエイティブ制作や修正の柔軟さ、制作工数・コストの削減といった多くのメリットがあります。一方で、著作権・ライセンス・倫理面・情報の正確性など、使用上の注意点にも配慮する必要があります。便利なツールだからこそ、使い方を誤らないことが鍵です。

■ まとめ③:実際にSNS運用に活用するには生成AIとSNSに関する知識が必要

生成AIを最大限に活かすには、単なるツールの使い方だけでなく、SNS特有の企画設計やユーザー理解、発信文脈への知識も欠かせません。

CREAVEでは、生成AIとSNSマーケティングそれぞれの専門性を掛け合わせ、実践的なプランニング・クリエイティブ支援・運用伴走を一貫して提供しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

セミナーレポートをお読みいただき、ありがとうございました。セミナー資料は、以下フォームよりダウンロードいただけます。